《平凡的世界》剧照

我最早接触煤矿是在路遥的《平凡的世界》,记得最深的场景是孙少平下矿回来见到田晓霞时泛起的不安与喜悦,以及故事结尾里等着孙少平归来扎着红纱巾的惠英、戴着红领巾的明明以及脖颈系着铃铛的小狗......

路遥笔下的大牙湾煤矿是个撕裂的世界,越是艰苦越是浪漫,而现实的煤矿更多的只有前者。如果需要在这之间找到一些共同点,路遥曾提及的一句话就很适合这里的人:像牛一样劳动,像土地一样奉献。

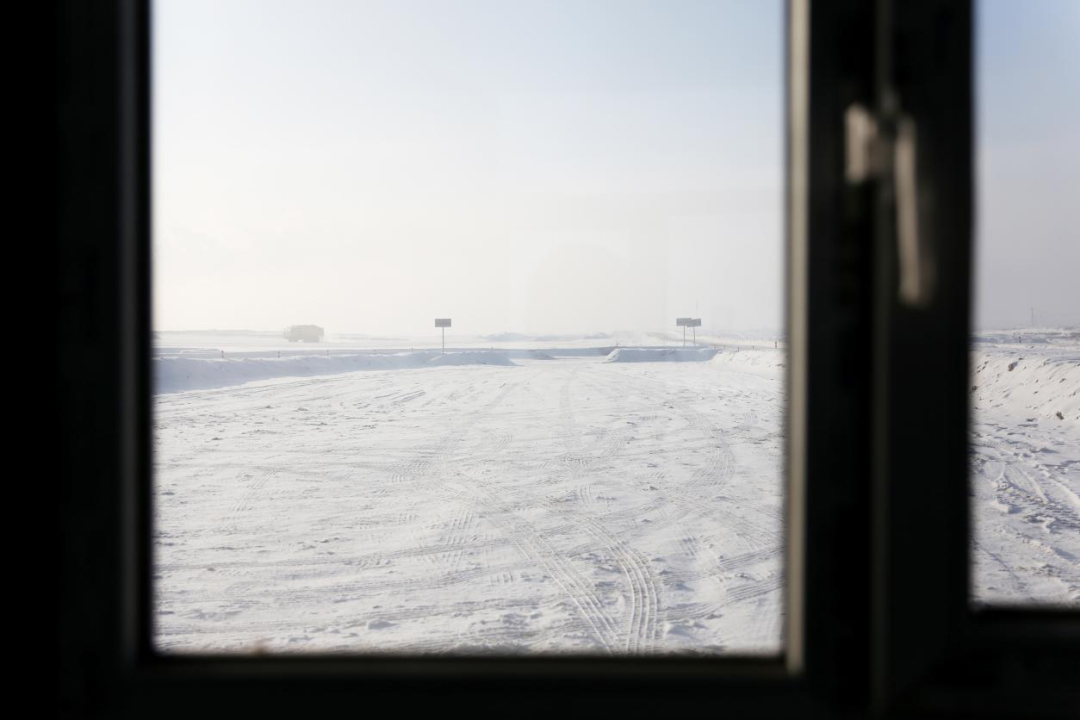

我最早开始了解矿区无人驾驶时,就对行业里盛传的一句话记忆深刻:矿区无人驾驶的技术和我们吃的苦都是这个行业的壁垒。我对这话有直观的了解是从我进入Z矿开始,这里的生活是完全的三点一线:临时的住所、临时的办公室、被雪覆盖的矿山。“到矿上去”、“下坑”、“上车”是我从现场听见最多的话。

我第一次知道秋梧是从同事口中,同事在介绍认识时给了一句评价:才能出众,很能吃苦。

在这里人们评价一个同事往往都会带上这样的后缀,而他们的身份可能是名校的博士、硕士,以及在矿山有着十几年、甚至几十年深耕经验的专家和管理人员。如果说矿区无人驾驶有一门必修课,那“吃苦”一定是学分比例很高的那门。所以我第一次同秋梧下坑时,因为某项调试,他在车上连续待了两个多钟头。那天气温接近零下20℃。

在Z矿的无人驾驶测试区有一块临时休息区,休息区用集装箱简易搭建,那是现场工作人员的临时休息区。隔着窗户就是一望无垠的矿场,我们的无人驾驶车辆会陆陆续续从不远处经过。

诸如此类必须在现场的情景,直到夜里10点钟左右,会以光力将辅助驾驶员送往生活区,并在夜里11点钟左右发布当天的生产报告告一段落。

光力是关中人,相比他的普通话,我更喜欢他与家人通话时的那口关中音。那种感觉有读《白鹿原》时的厚重。他完全是我印象中的西北汉子,唯一的缺点是坐车时非常占位置,所以同事间有个玩笑:0.1吨。留给他的座位或是驾驶位,或是副驾位。这种相互间的调侃每天都在紧张中调节着气氛。

当然秋梧还有个习惯——爱吹口哨。多数时候口哨的节奏都是令人愉悦的,但如果正好你在某些方面比较急的时候,那就很尴尬了。

我在Z矿和阿义是短暂的舍友。他的值班往往从清晨到夜里收车结束。每天10点半左右推门进来,做的第一件事就是跟家人通个视频,那种感觉外人无法直观的感受,但短暂的轻松却是直接写在脸上的。

这里的技术咖们几乎都是多面手,譬如一个做矿山信息化管理的工程师,他也能帮你干平面设计的活,或者做钻孔拉线搭网的活,譬如旭哥;一位整天对着代码的海归博士,照样也能合上电脑去修锁装锁,譬如我们的段博士(因段子得名,但博士是正经博士)。

我从Z矿转到S矿时,浩哥与我玩笑说“不能让博士再干这种活,要给他创造专注的环境”。后来当博士要为大家分担一些琐事时,我们便有了一个很默契的梗:“专注,一定要专注”。大家一笑,但不相视,因为博士很少将眼睛从那一行行代码上挪开。

到S矿之前,浩哥讲“你要预期低一点,这样进了矿就会有些惊喜”。这是对“苦”的另一种消化:很艺术,也很智慧。

S矿是一个生产与生活完全封闭的露天矿。在我送设备维修的阿磊去矿上时,他跟我说“这里就和监狱一样,铁门、铁栅栏,除了上班没有别的娱乐”。

但段博士似乎很享受这种过程,他的状态一直是“在线”,不停地招呼对讲机,各种远程沟通;没有地点的工作,譬如在一盘土豆丝盖饭前;不断地加班,零点以后总是常态,但配着红牛“味道更佳”;当一碗面坨成一块饼时,他会很享受地搞上一口,顺道自言自语一番“嗯,好吃”。

Z、S矿都有两台车,主要用于日常通勤,大家给车取名叫“大白”、“小白”。这里很多设备都有自己的名字或者代号。譬如在S矿,一台皮卡的专用对讲机上就贴着这样一个标签:长城炮的小情人;一台自动驾驶宽体车的专用对讲机也可以是这样:我是一号车的人。

长城炮的小情人有点害羞不具备上图的条件

给长城炮找个小情人的事出自浩哥之手,你很难从面上看出这位在露天矿有着10多年工作经验的人骨子里的幽默。与浩哥相处久了,你会发现,他表达压力的方式往往都带着笑点。段博士与浩哥的对话更像是在表演一台相声。

与我在Z矿一样,在S矿的日子里我很难在办公室见到同事,除了吃饭或者下坑。也许没有人的办公室才是正常的,午饭会定时送到坑下,大家都在尽量缩短与工作无关的时间。阿磊讲除了工作没有别的娱乐,也许这群在矿区无人驾驶努力实践的人更多的是将这种快乐建立在了未来的某个时刻。

在这里很多同事都在一种矛盾中把自己置于一种撕裂的状态:

这种感觉与克里斯·厄姆森等人在第一次参加DARPA(美国国防高级研究计划局)机器人挑战赛时的状态很相似,区别只是时间、地点与赛道不同。段博士说“很高兴”能够这样,凡是可以重构的一定会有更好的表现。

我在矿上听过一位同事工作的插曲。晚上下班后开车将结束工作的同事送回去,然后自己又收拾收拾回到办公室继续工作。与我分享的同事讲得很平淡,因为这样的事情在矿上早已变得很平常。大家都习惯了这样的状态,也或许大家心里都很清楚,有一种出发一定是为了走得更远,所以一切都很值得。

从无人驾驶调度楼可以欣赏到的日落

矿区无人驾驶最终的商业落地就像一场大考,只有沉浸其中找出问题,并且努力解决更多问题的人,才能获得那张准考证,开始答题,获得优秀的得分。

未来的幸运不一定会落在每个人头上,但能更早看到星河浩瀚与日出东方的一定是那些踏实的前行者。

所以,到矿上去吧,这里值得!

清晨醒来一场雪会给你很多视觉的恩赐

+86 010-62575785

+86 010-62575785